完璧主義から抜け出す仕事術|80点の成果で評価される人の思考法と克服のコツ

「この資料、もっと見やすくできるはずだ」「あと少しだけ修正すれば完璧になるのに…」。仕事において、常に100点の成果を目...

更新日:2025年11月06日

「また資料作成か…」「パワーポイントを開くのが憂鬱だ」。企画書やプレゼン資料の作成に追われ、深夜まで残業。時間をかけて作ったのに、「結局何が言いたいの?」と突き返されてしまう。そんな経験はありませんか? 資料作成が遅いの […]

目次

「また資料作成か…」「パワーポイントを開くのが憂鬱だ」。企画書やプレゼン資料の作成に追われ、深夜まで残業。時間をかけて作ったのに、「結局何が言いたいの?」と突き返されてしまう。そんな経験はありませんか?

資料作成が遅いのは、決してあなたの能力が低いからではありません。実は、資料作成が速い人と遅い人の決定的な違いは、パワーポイントの操作スキルではなく、PCを開く前の「思考プロセス」にあるのです。資料作成は、「情報を伝える」ことではなく、「相手に行動を起こさせる」ための戦略的なツールです。

この記事では、資料作成が速い人の頭の中を徹底的に解き明かし、誰でも実践できる効率化のコツを徹底解説します。この記事を読めば、あなたの資料作成は劇的に速くなり、評価される資料を短時間で作れるようになります。これは、あなたの時間管理能力とキャリアを大きく左右する、必須のビジネススキルです。

多くの人が無意識に陥っている、資料作成の生産性を下げる典型的なパターンがあります。まずは、ご自身のやり方と照らし合わせ、課題を明確にすることから始めましょう。

最も根本的で、かつ最も多い原因がこれです。「誰に、何を伝えて、どう行動してほしいのか(Call to Action, CTA)」という資料の目的(ゴール)が定まらないまま作業を始めると、途中で論点がブレたり、不要な情報を盛り込みすぎたりします。

「とりあえずパワポを開いて、1ページ目から作り始めよう」。この行動も、資料作成を遅くする大きな要因です。

関連するデータを片っ端からスライドに貼り付け、後からつじつまを合わせようとするケースも少なくありません。これは、情報整理ができていない証拠です。

資料作成の達人は、決して特別なデザインスキルを持っているわけではありません。彼らが優れているのは、作成に取り掛かる前の「事前準備」の質です。この段取りこそが、生産性を劇的に向上させる鍵となります。

資料作成はコミュニケーションの一環です。速い人は、まず以下の3点を徹底的に言語化することから始めます。

この3つの問いへの答えこそが、資料作成の羅針盤となり、後の工程での迷いを一切なくすのです。

目的とゴールが定まったら、次はいきなりスライドを作るのではなく、まず全体の構成案、つまりアウトラインを作成します。この段階ではPCは使わず、手書きのメモやテキストエディタで十分です。

こうしたフレームワークを「型」として使うことで、ゼロから構成を考える手間を省き、論理的なストーリーを短時間で組み立てられます。

アウトラインという骨格が完成して初めて、それを肉付けするための情報収集に着手します。この順番が重要です。

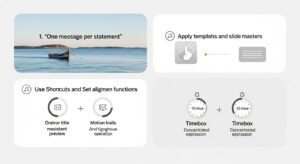

思考プロセスを整えた上で、さらに具体的なテクニックを取り入れることで、資料作成のスピードは飛躍的に向上します。ここでは、すぐに実践できる9つのコツを紹介します。

「見やすい資料=おしゃれな資料」と誤解されがちですが、本質はそこにありません。ビジネス資料の「わかりやすさ」は、デザイン以前の要素で決まります。

わかりやすい資料は、常に読み手のことを考えて作られています。専門用語を避け、平易な言葉を選び、まず結論や全体像から伝える「結論ファースト」を徹底しています。これにより、読み手は話の行き先を見失うことなく、安心して内容を追うことができます。

どんなに美しいスライドでも、話の筋が通っていなければ心に響きません。わかりやすい資料には、必ず「なぜそう言えるのか?」に答えられる明確なロジックがあります。「現状課題 → 根拠 → 解決策 → 期待される効果」のように、主張と根拠がセットになったストーリーが、読み手の納得感と説得力を高めるのです。

A1: はい。ロジカルシンキングや構成力は『コンサル一年目が学ぶこと』や『イシューからはじめよ』が定番です。図解や表現テクニックは『PowerPoint資料作成 プロフェッショナルの大原則』などが参考になります。自分の課題に合った一冊から実践してみてください。

A2: 新人のうちは時間がかかって当然です。焦らず、一人で抱え込まないことが大切です。この記事で紹介した「目的の明確化」と「アウトライン作成」の段階で、先輩や上司に「この構成で進めようと思いますが、いかがでしょうか?」と相談しましょう。早い段階での方向修正が、後の手戻りを防ぎます。

A3: ビジネス資料にデザインセンスは必須ではありません。重要なのは「装飾」より「整理」です。以下の4つの基本ルールを守るだけで、資料は格段に見やすくなります。

凝ったデザインより、シンプルで情報が整理された状態を心がけましょう。

資料作成のスピードと質は、パワーポイントの操作テクニックではなく、その前段階にある「思考のプロセス」で9割が決まります。

資料作成が速い人は、いきなりスライドを作りません。

この「目的思考」と「段取り力」こそが、生産性を劇的に向上させる本質的なスキルです。今回ご紹介した思考法やコツを一つでも実践すれば、あなたの資料作成は必ず変わります。

まずは次の資料作成で、PCを開く前にペンと紙を用意し、「誰に、何を伝えて、どう動いてほしいのか」を書き出すことから始めてみてください。その小さな一歩が、あなたのビジネススキルを大きく飛躍させるきっかけとなるはずです。

記載されている内容は2025年11月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

「この資料、もっと見やすくできるはずだ」「あと少しだけ修正すれば完璧になるのに…」。仕事において、常に100点の成果を目...

歌のタイトルや歌詞などで「brand-new」という単語を目にして、「どういう意味なんだろう」と思った人もいるのではない...

飲み込みが早い人が羨ましい、飲み込みの早い人になりたいと思う人は多いのではないでしょうか。本記事では、飲み込みが早い人の...

「あれ、やっといて」「いい感じに進めておいて」といった上司からの曖昧な指示に、戸惑いや不安を感じた経験はありませんか。指...

社会人としての第一歩を踏み出した新人にとって、入社後最初の3か月(90日間)は、今後のキャリアを大きく左右する極めて重要...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...