資料作成が速い人の特徴とは?パワポ時短術と必ずやるべき思考法、9つのコツを解説

「また資料作成か…」「パワーポイントを開くのが憂鬱だ」。企画書やプレゼン資料の作成に追われ、深夜まで残業。時間をかけて作...

更新日:2025年10月30日

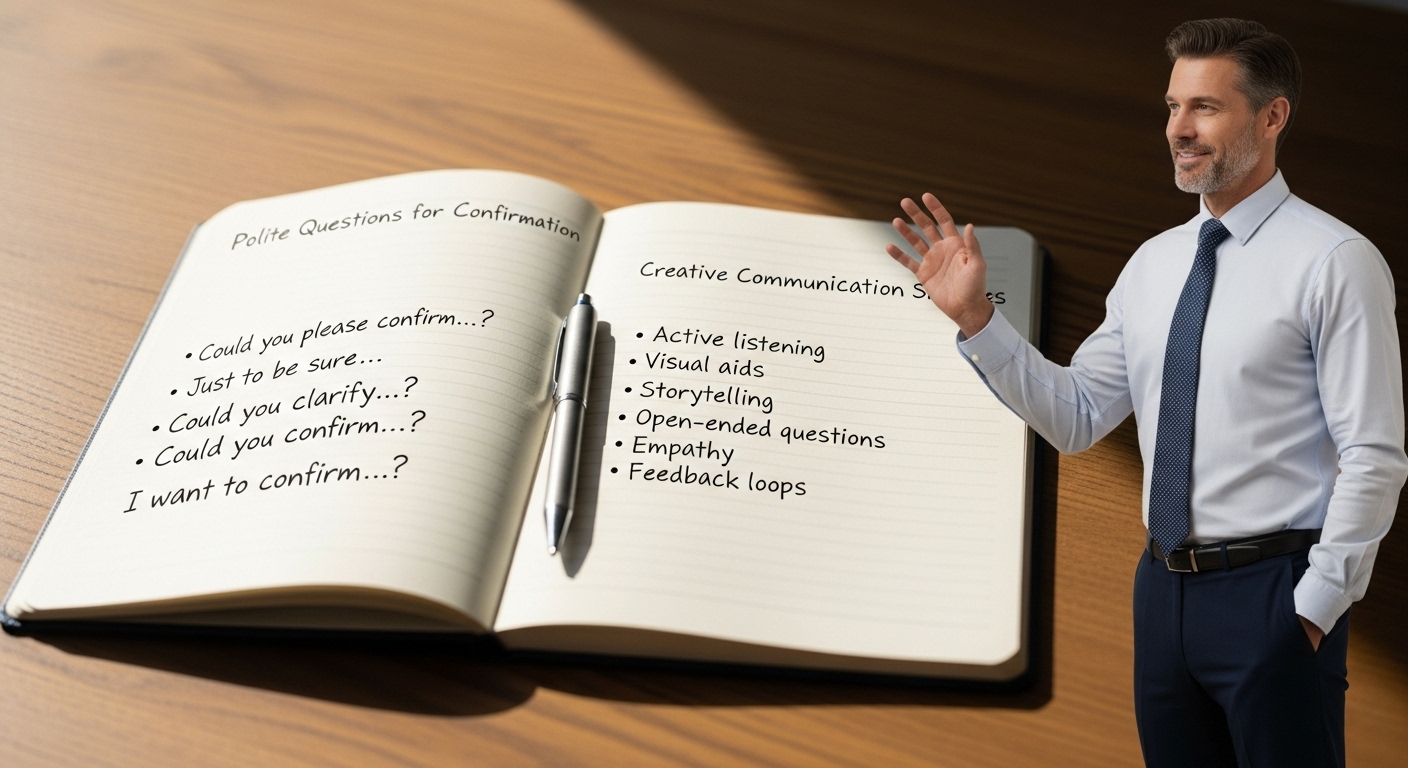

「あれ、やっといて」「いい感じに進めておいて」といった上司からの曖昧な指示に、戸惑いや不安を感じた経験はありませんか。指示が不明確なまま作業を進めてしまうと、後から「思っていたものと違う」と指摘され、大幅な手戻りが発生し […]

目次

記載されている内容は2025年10月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

「また資料作成か…」「パワーポイントを開くのが憂鬱だ」。企画書やプレゼン資料の作成に追われ、深夜まで残業。時間をかけて作...

「この資料、もっと見やすくできるはずだ」「あと少しだけ修正すれば完璧になるのに…」。仕事において、常に100点の成果を目...

歌のタイトルや歌詞などで「brand-new」という単語を目にして、「どういう意味なんだろう」と思った人もいるのではない...

飲み込みが早い人が羨ましい、飲み込みの早い人になりたいと思う人は多いのではないでしょうか。本記事では、飲み込みが早い人の...

社会人としての第一歩を踏み出した新人にとって、入社後最初の3か月(90日間)は、今後のキャリアを大きく左右する極めて重要...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...